Cette séance pose la question de l’éventuelle portée critique d’une réflexivité de l’usager sur les médias numériques. Depuis les années 1970 (et notamment l’émergence de la vidéo amateur), le rapport émancipatoire aux médias s’est fondé en effet sur la croyance selon laquelle une « prise en main » de l’intérieur, par les usagers eux-mêmes, favoriserait leur compréhension des dispositifs médiatiques, les affranchirait des normes dictées par les usages « professionnels » et « industriels » de ces dispositifs, et répondrait à leur insatisfaction à l’égard des productions auxquelles correspondent ces usages « professionnels » et « industriels ». Chacun à sa manière, les deux intervenants nous invitent à déstabiliser cette croyance, en montrant que la vertu critique attendue d’une pratique réflexive des médias n’est peut-être pas si évidente, ou en tout cas n’est pas forcément là où on l’attendrait. Cette problématique générale est déclinée sur deux objets différents, qui mettent chacun en lumière deux modalités de la réflexivité : Jan Teurlings évoque les politiques dites de « transparence » adoptées par les réseaux sociaux numériques ; Pierre-Yves Hurel envisage quant à lui les communautés de créateurs de jeux vidéo amateurs, à travers leur imaginaire et leurs pratiques de « bidouillage ».

Les politiques de transparence des réseaux sociaux

Jan Teurlings est professeur en études médiatiques à l’Université d’Amsterdam. Ses recherches portent notamment sur les mutations contemporaines des industries médiatiques, dans une perspective à la fois foucaldienne et marxiste. Il s’intéresse par exemple aux outils de contrôle proposés par les réseaux sociaux numériques à leurs utilisateurs.

Son propos sur les politiques de transparence s’inscrit en réponse, ou en reprise, par rapport au travail de Gillespie (2010) sur la « politique des plateformes », qui mettait en évidence que l’emploi de ce terme plateforme permettait à des acteurs comme Facebook d’éviter toute responsabilité éditoriale sur les contenus publiés. Or, depuis 2010, cette politique a dû évoluer vers des formes de « content management ». La politique de « transparence » aujourd’hui mise en œuvre est le produit de cette évolution.

En tant que dispositif de gouvernance, l’idée de « transparence » trouve sa genèse dans certaines innovations dans les principes de la gouvernementalité libérale telles qu’elles furent mises en œuvre dès les années 1960-1970 (voir par exemple, aux États-Unis, le Government in the Sunshine Act de 1976), puis étendues aux domaines des ONG et des institutions publiques. Le noyau central de l’idée de « transparence » est qu’elle constitue un outil de gouvernance permettant de générer de la confiance, en mettant en avant la responsabilité prise par l’institution qui se revendique « transparente », et s’engage à en répondre.

Une fois transposée au domaine des réseaux sociaux, la politique de la « transparence » s’applique de manière bizarrement déformée : selon les principes de la gouvernementalité libérale, la transparence est un dispositif que l’État déploie lui-même à des fins d’auto-limitation vis-à-vis du Peuple dont il tire sa légitimité ; or, les plateformes socio-numériques, qui n’ont pas le statut d’un État, utilisent une part de la politique de transparence étatique, tout en négligeant (sciemment) le fait que cette politique s’inscrit désormais dans une relation non plus duale (État-Peuple), mais triadique (plateforme numérique – État – Peuple/Usagers). Tout l’enjeu pour les plateformes sera dès lors de privilégier au maximum une politique de transparence relevant d’une auto-régulation interne, pour éviter la régulation externe par les appareils étatiques.

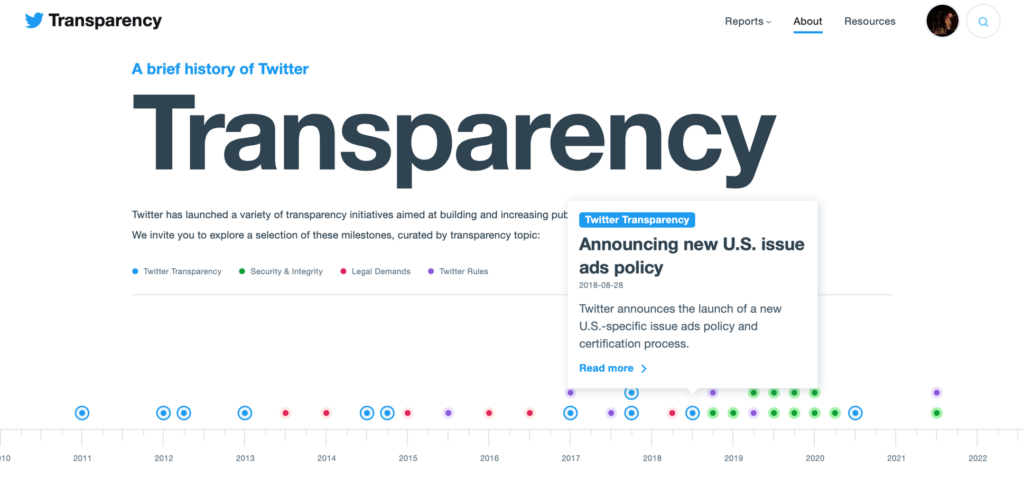

Teurlings en vient alors à exposer, analyser et comparer les politiques de transparence de Facebook et de Twitter.

Teurlings détaille ainsi les différentes modalités de transparence qui sont activées par la politique de Facebook : transparence quant aux objectifs (goal transparency), quant aux sources qui orientent les décisions (input transparency), quant aux procédures par lesquelles les décisions sont prises (procedural transparency), enfin quant aux effets mêmes de la politique de la plateforme (impact transparency).

Il explicite alors les différents angles morts qui correspondent à chacune de ces variétés : les intérêts de profit économique de la plateforme sont ignorés ; le fonctionnement de l’algorithme de recommandation n’est pas rendu complètement explicite ; l’usager est placé dans une position purement réactive à l’égard des procédures, ce qui laisse l’impression que la politique de transparence de Facebook est avant tout destinée aux régulateurs externes. Dans le cas de Facebook, cette impression est renforcée par le fait que la page de son Transparency Center est clairement dissociée des pages usuelles de la plateforme. Par contraste, la politique de transparence de Twitter apparait plus nettement intégrée dans l’écosystème du réseau social tel qu’il est familier à ses usagers, et semble ainsi adresser sa politique de transparence à ces mêmes usagers.

Dans les deux cas cependant, les politiques de transparence de ces dispositifs médiatiques présentent une double caractéristique structurelle : d’une part, elles visent à préserver la propriété complète de la marque à l’égard des ingérences étatiques ; d’autre part, elles coupent l’herbe sous le pied de toute critique, en posant l’idéal de la transparence comme seule norme de jugement de leur fonctionnement.

Sensibilités vidéoludiques

Pierre-Yves Hurel est chercheur assistant au Département Médias, Culture et Communication de l’ULiège, spécialisé en Game Studies, et auteur d’une thèse de doctorat sur les communautés de créateurs de jeux vidéo amateurs.

La création de jeux vidéo amateur est loin d’être une pratique homogène : l’étiquette recouvre une variété de techniques et d’esthétiques parfois très différentes. Dans les études sur les jeux vidéo, cette variété est souvent ramenée à deux grands paradigmes : soit la pratique créative est envisagée comme « résistance » aux normes culturelles dominantes, dans la filiation du travail d’Anna Anthropy (2012) ; soit la pratique créative est envisagée dans une « convergence » avec les logiques industrielles, dans la filiation des propositions d’Henry Jenkins (2006).

Au-delà des différentes sous-communautés de créateurs amateurs, et de ces deux grands pôles d’approches, le travail de Hurel cherche à forger une catégorie de « jeu vidéo amateur », qui tente de cerner l’expérience vécue de création par les usagers. À travers des entretiens avec des créateurs amateurs, il montre que la pratique de création apparait comme le prolongement évident de la pratique de jeu, par le biais d’un rapport imaginaire aux jeux qui peut remonter à l’enfance : ce n’est pas forcément l’existence des moyens de création qui motive la création, mais plutôt le souhait de cultiver son goût pour le jeu. Ce goût est un goût pour un type particulier de sensations, liées à l’incertitude (tant dans le jeu que dans la création).

Cette hypothèse de travail convoque les cadres théoriques d’Hennion & Teil (2004) sur le concept de goût en acte, et de Bessy & Chateauraynaud (1995) sur le concept de prise : ces outils permettent de penser le goût comme une activité supposant une compétence et impliquant un rapport sensible à l’expérience. Dans le cadre des jeux vidéo, c’est le ludème, envisagé comme unité minimale de jeu (voir à ce sujet le travail de Damien Hansen [2019]), qui concentre l’activité du joueur-créateur dans sa recherche de prise sur l’incertitude et de sensations de plaisir. Les outils de création de jeux permettent de se situer à un niveau plus ou moins élaboré, ou au contraire rudimentaire, dans la construction des ludèmes (p. ex., le « bloc à pousser » dans tel jeu vidéo). L’enjeu pour le créateur amateur devient alors de choisir le niveau adéquat qui correspondra à son plaisir dans la pratique de création – un plaisir qu’exprime bien en français le terme bidouiller (voir à ce sujet le travail d’Alex Custodio [2020] sur Game Boy Advance).

Au final, le travail de Hurel nous invite à considérer plus largement notre rapport aux littératies (qu’elles soient vidéoludiques ou autres) en donnant toute son importance à la dimension sensible de l’expérience de ces dispositifs. Selon Hurel, cette dimension sensible concerne moins les effets subis passivement en réception, que les compétences cultivées dans la pratique active de manipulation du dispositif : un « savoir-prendre », « savoir-se-faire-sentir » des choses. Ce type d’approche pourrait sans doute s’appliquer à d’autres pratiques culturelles que la création vidéoludique, pour les envisager à travers les goûts, les prises et les sensations qu’elles permettent d’apprendre et de cultiver.

Entrer dans l’intérieur d’un média

Chacune de ces deux interventions éclaire des modalités de la réflexivité qui permettent de questionner les vertus critiques ordinairement attribuées à cette même réflexivité, notamment quand elle se porte sur des dispositifs médiatiques. En effet, Teurlings montre que l’idéal de la « transparence », s’il permet bien de rendre publiques toute une série d’informations sur le fonctionnement d’une plateforme socio-numérique, est aussi une construction stratégique visant à échapper à des formes de régulations externes. Par ailleurs, on peut s’interroger sur l’effet émancipatoire que produisent ces politiques de transparence sur les usagers eux-mêmes, qui sont peut-être plus rassurés de ne pas savoir comment fonctionnent réellement les dispositifs qu’ils utilisent. Hurel montre quant à lui que le « bidouillage » des créateurs amateurs est moins une manière de critiquer l’industrie vidéoludique, que de cultiver un rapport sensible aux matériaux qu’elle propose.

En revanche, tant la « transparence » que le « bidouillage » offrent des prises utiles pour saisir l’épaisseur d’un média, et le feuilletage de couches techniques, de représentations imaginaires, d’intensités affectives, de niveaux de médiation qui cadrent notre consommation médiatique ordinaire. Les politiques de transparence s’obligent paradoxalement à expliciter les points d’opacité et les capitaux de confiance sur lesquels repose le fonctionnement d’un réseau social ; les pratiques de « bidouillage » amènent les créateurs-joueurs amateurs à choisir le niveau de médiation qui convient à leur plaisir de manipuler, et à reconnaitre ainsi la part du média qu’ils délèguent à l’éditeur commercial. Dans un cas comme dans l’autre, ces deux motifs sont également traversés par une utopie de l’auto-régulation et de l’auto-gouvernementalité, qui révèle comme par contraste les dynamiques de pouvoir et les conflits de normes dans lesquels sont pris les dispositifs médiatiques.